|

| © Metropolitan Museum of Art |

Rabelais, les arènes de Nîmes et le Pont du Gard / par Marcel Fabre.- Nîmes : Imprimerie Clavel et Chastanier Chastanier Fres et Alméras, succ., 1945.- pp. LVI-LXXIV ; 24 cm.

In : Mémoires de l'Académie de Nîmes (VIIe série - tome LII - Années 1939-1940-1941). - br. Cote PER 724 6 réserve ancienne.

En

dépit du manque total de documentation directe puisée dans les

archives, ce n’est pas se livrer à une conjecture hasardée que de parler

d’un séjour de Rabelais à Nîmes oui, si mieux on aime, d’une visite de

Rabelais aux monuments romains de Nîmes et sa région.

Les documents originaux faisant défaut, c’est à l’œuvre même du prestigieux écrivain qu’il faut s’adresser pour être renseigné et encore dans les cinq volumes de cette œuvre deux lignes seulement du Pantagruel nous mettent sur la voie. Deux petites lignes mais elles suffisent. Ce qu’elles nous apprennent ne permet pas le doute : Rabelais est venu à Nîmes et a parcouru ses environs. La fantaisie qui inspira ces deux lignes, si énorme qu’elle en fait ce qu’on Méridional appelle « une galéjade », loin de nous éloigner de la réalité de cette visite, en apporte la confirmation. Pour s’en convaincre, il n’est que de suivre le fils de Me Antoine Rabelais, avocat royal à Chinon, dans les hasards de son existence et ses voyages à travers le royaume de France qui devaient l’amener dans le Midi.

Des

premières années de Rabelais et de son adolescence on ignore tout. On a

dit qu’il avait étudié à l’abbaye bénédictine de Seuilly-en-Chinonais,

puis à celle de la Basmette dans les environs d’Angers. Affirmation

gratuite qui se fit jour au XVIIe siècle. La chose est cependant

vraisemblable, car l’abbaye de Seuilly est voisine de son lieu de

naissance, le clos de la Devinière près de Chinon, propriété de son père

et Angers était le berceau de sa mère maternelle. Ce qu’il fut et ce

qu’il fit en son âge viril nous est, par contre, mieux connu, grâce à

des documents authentiques. Environ sa vingt-sixième année, en 1520,

sachant de la scolastique tout ce que les programmes universitaires en

dispensaient, rompu à l’usage de la langue latine, il était moine

franciscain au couvent des Cordeliers de Fontenay-le-Comte, en

Bas-Poitou. On éprouve quelques surprise à voir ce jeune homme, qui va

se montrer avide de science, dans un ordre qui compta certes quelques

grands esprits, mais qui, dans l’ensemble, était composé de religieux

d’âme simple, frustes, aussi éloignés que possible du culte des

belles-lettres, ne soupçonnant rien du mouvement humaniste naissant,

pour la plupart illettrés ou peu s’en fallait, consacré uniquement à la

prière et à l’aumône. Et cependant, à tout bien considérer, pour qui –

et c’était le cas de Rabelais – voulait alors se consacrer à l’étude, il

n’était pas de meilleure retraite que le milieu monastique plus que

tout autre propice par la solitude qu’il imposait, à la réflexion et aux

fructueuses disciplines de l’esprit indispensables à tout labeur

intellectuel. Dans ce couvent du Puy-Saint-Martin, Rabelais eut la bonne

fortune de rencontrer un moine versé dans la métaphysique et la

philologie, l’orléanais Pierre Amy, de beaucoup son aîné, qui

l’intéressa à la langue grecque que l’on commençait à étudier et qu’il

avait apprise du professeur italien Jérôme Aleandre. Par son

intermédiaire, en 1521, il entra en correspondance avec Guillaume Budé,

le savant helléniste, pour lors secrétaire du Roi. A la faveur de

quelques sorties du couvent, il se lia avec un légiste de

Fontenay-le-Comte, l’avocat Tiraqueau, chez qui il rencontra un autre

jurisconsulte de grand renom. Amaury Bouchard, lieutenant général de la

sénéchaussée de Saintonge. Tous deux l’initièrent au droit romain et lui

dévoilèrent les arcanes de la procédure. En 1523 surgit un incident qui

jeta le trouble dans ses études, alors qu’il était fort occupé à

traduire en latin le second livre d’Hérodote. Erasme venait de publier

ses Commentaires sur le texte grec de l’Evangile de Saint-Luc,

s’autorisant de certaines particularités grammaticales et syntaxiques de

ce texte pour critiquer les enseignements de la faculté de Théologie.

La Sorbonne s’en alarma. Voyant dans le grec la langue des hérésiaques,

craignant que cette langue morte ressuscitée en se propageant ne

facilite la diffusion des doctrines luthériennes, elle en défendit

l’étude. Cette prohibition provoqua la confiscation des livres grecs

d’Amy et de Rabelais à leur plus grand désespoir. Pierre Amy n’accepta

pas la mesure. Il prit le large et se réfugia chez les bénédictins de

Saint-Mesmin, près d’Orléans. Quant à Rabelais, il patienta et réussit à

obtenir la restitution de ses livres. Mais comme le Grec était sa

passion et devait rester la passion de toute sa vie, pour assurer

l’avenir de ses études, il sollicita et obtint du pape Clément VII un

indult l’autorisant à quitter l’ordre des franciscains et à entrer au

couvent des Bénédictins de Maillezais, proche de Fontenay-le-Comte. Là

il se trouva dans un ordre où l’érudition et les belles-lettres étaient

en honneur. Il ne pouvait que s’en réjouir. Toutefois, il n’y fit qu’un

bref séjour. L’abbé du couvent était Jacques d’Estissac, évêque de

Maillezais, membre d’une puissante famille qui résidait en son prieuré

de Ligugé, à deux lieues au sud de Poitiers. Il s’intéressa à Rabelais,

frappé de sa vive intelligence et son amour de l’étude et l’attacha à sa

personne en qualité de secrétaire. Peut-être même – la chose paraît du

moins vraisemblable – en fit-il le précepteur de son jeune neveu, Louis

d’Estissac. Il l’emmena avec lui dans déplacements en Poitou, lui

témoignant une absolue confiance et lui octroyant large protection. A

Ligugé, Rabelais se lia avec deux familiers de la maison : le

rhétoriqueur et polygraphe Jehan Bouchet, procureur à Poitiers, et

l’abbé Ardillon, supérieur de l’abbaye voisine de Fontaine-le-Comte,

deux personnages de veste culture dont il reçut de profitables leçons.

Fréquemment il se rendait à Poitiers suivre les enseignements de la

faculté de Droit, une des plus florissantes du royaume, dont les

professeurs étaient de grand renom. Et voilà en 1527 on perd sa trace,

jusqu’en 1530 où on le retrouve

à Montpellier, s’inscrivant à la faculté de Médecine. Où passa-t-il ces

trois années ? Nous manquons ici de renseignements directs, mais tout

permet de penser que, sans cesse plus désireux de satisfaire la

curiosité de son esprit et son grand penchant de l’étude, il laissa là

sa robe de moine et, sous l’habit du prêtre séculier, il visita

plusieurs villes universitaires dans l’intention de conquérir un diplôme

qui le nantisse d’un gagne-pain. En effet, lorsqu’en 1532 il écrira son

Pantagruel, il se montra parfaitement au courant des

singularités topographiques, des dialectes, des mœurs et des coutumes de

Bourges, Orléans, de Paris, de la Rochelle, de Toulouse ; il citera les

noms de personnes résidant dans ces villes[1].

C’est donc qu’il les connaissait , ces villes, pour les avoir habitées.

Or, de 1530 à 1532 il n’a pu les visiter , car des documents

authentiques attestent que pendant cette période, il séjourna de façon

suivie à Montpellier et à Lyon. On peut donc considérer que ses

déplacements, à partir de 1527, durent le conduirent à Bourges, à

Orléans et à Paris puis le ramener à Poitiers d’où il partit pour

fréquenter les universités de Bordeaux et de Toulouse et gagner ensuite

Montpellier . C’est d’ailleurs là l’itinéraire qu’il fait suivre à son

héros Pantagruel dans son immortel roman qui, par endroits, traduit des

souvenirs personnels.

Écoutons son récit : « Ainsi croissait Pantagruel de jour en jour et

prouffitait à veue d’œil, dont son père s’esjouyssait par affection

naturelle et luy feist faire comme il était petit , une arbaleste pour

s’esbattre après les oysillons…, puis l’envoya à l’eschole pour

apprendre et passer son jeune eage. De fait, vint à Poictiers pour

estudier et proffita beaucoup… Lisant les belles chroniques de ses

ancetres, trouva que Geoffroy de Lusignan dict Geoffroy à la grand dent,

grand père du beau cousin de la sœur aisnée de la tante du gendre de

l’oncle de la bruz de sa belle-mère estait enterré à Mailleais, dont

print un jour campos pour le visiter comme homme de bien. Et parlant

Poictiers avecque aulcuns de ses compagnons, passèrent par Ligugé,

visitant le noble Ardillon, abbé, par Lusignan, par Sancay, par Celles,

par Colonges, par Fontenay-le-Comte, saluant le docte Tiraqueau, et de

là arrivèrent à Maillezays (où visita le sépulchre du dit Geoffroy à la

grand dent… Puys retourna non à Poictiers, mais voulut visiter les

aultres universitéz de France, dont, passant à la Rochelle se mist sur

mer et vint à Bourdeaulx…, de là vint à Thoulouse où aprint fort bien à

dancer et à jouer de l’espée à deux mains comme est l’usance des

escholiers de la dire université… Puis vint à Montpellier… »[2]

Ainsi

donc après avoir rompu définitivement avec la vie monastique et

fréquenté les université de Poitiers, de Bordeaux, et de Toulouse,

Rabelais arrivé à Montpellier, siège d’une très ancienne université,

fondée en 1289 par une bulle du pape Nicolas IV, dont la faculté de

médecine était une des plus renommée non seulement du royaume, mais de

l’Europe entière. Le 17 septembre 1530, il apposa sa signature sur le

registre matricule de cette illustre école après avoir prêté le serment

d’usage d’observer scrupuleusement les règlements imposés par les

statuts. Le professeur Jean Schyron fut son parrain. Six semaines après,

le jury d’examen, présidé par le même Schyron, lui conférait le grade

de bachelier en médecine. Les règlements imposaient à tout bachelier

l’obligation de professer un cours de stage à la licence. Dans le sien,

Rabelais fit figure de novateur en interprétant les Aphorismes

d’Hippocrate et le Petit art médical de Galien, d’après le texte grec

original ce qui ne s’était jamais fait encore., ces traités n’ayant

jusqu’alors été commenté que d’après la vulgate latine. L’helléniste

fervent qu’il était donnait ainsi la mesure de sa science philologique.

Pour l’écouter, une nombreuse assistance se pressait dans la salle où il

enseignait. Il se donna sans réserve à la vie totale de l’étudiant :

studieux et docte comme pas eux, mais aussi le premier aux banquets, par

quoi il était coutume de célébrer les nombreuses fêtes qui

s’échelonnaient au cours de l’année scolaire. Aimant bonne chère et bons

vins, il ne voulait voir de la vie que ce qu’elle avait d’aimable, de

joyeux et de facile, alors qu’il recherchait délassement après l’étude.

Son tempérament était tel, et resta tel toute sa vie. Il fut le

boute-en-train des réjouissances carnavalesques, l’organisateur des

moralités et des farces dans lesquelles les escholiers se plaisaient à

se mettre en scène les médecins, ridiculisant les légistes guindés et

vantards, et les légistes se moquaient des médecins qui sentaient le

« clystère »[3].

Il pourrait bien avoir été l’auteur de l’une de ces farces : « la

morale comédie de celuy qui avait épousé une femme mute dont il donne,

dans son Tiers Livre, le canevas suivi de l’énumération des étudiants –

au nombre desquels il figure – qui jouèrent les divers rôles. »

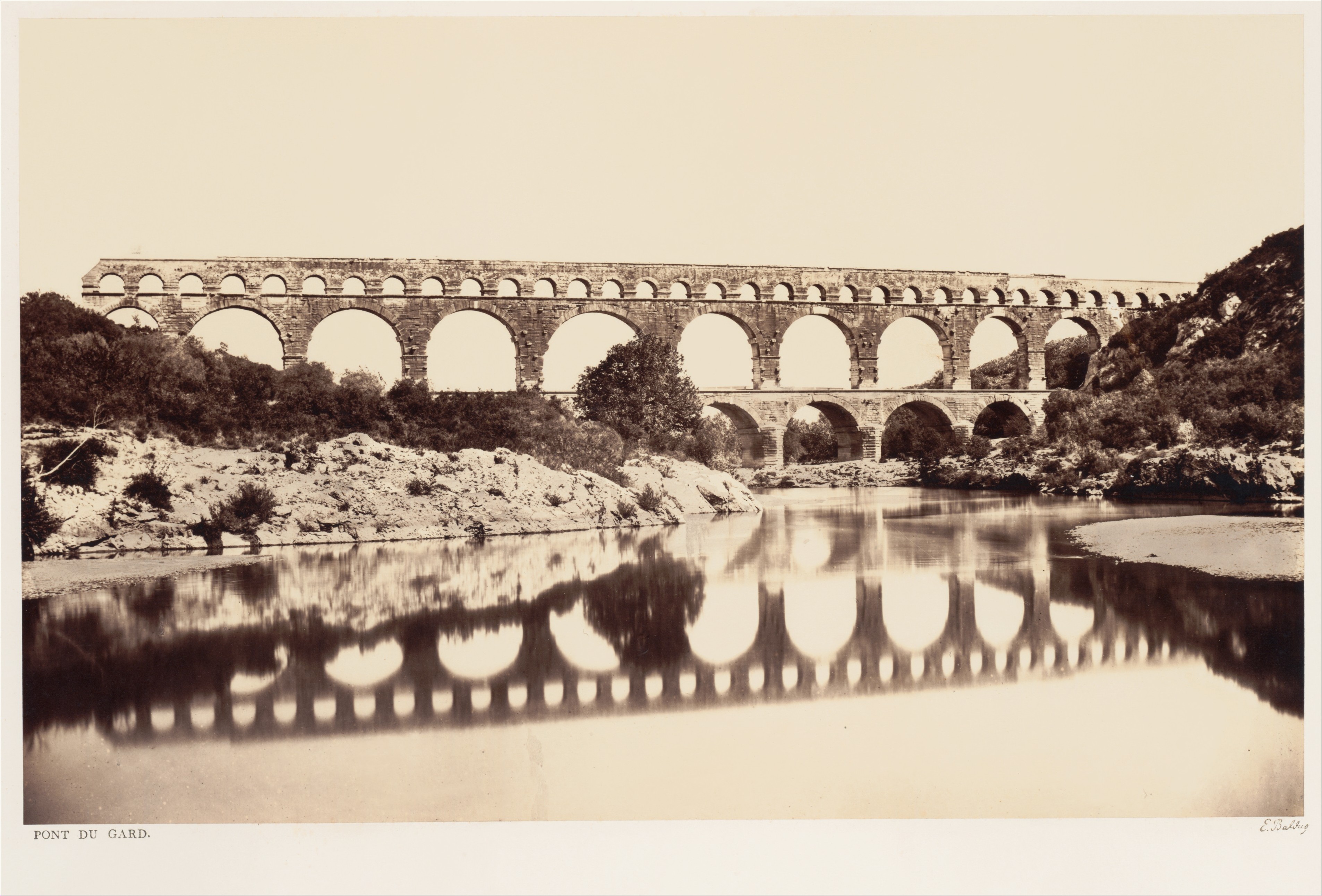

Rabelais

séjourna à Montpellier quelques quinze mois jusqu’au printemps de 1532

on le trouve à Lyon. De Montpellier, il vint certainement à Nîmes. La

chose est courant dans le monde des étudiants. Volontiers il venaient

visiter les antiquités romaines de cette ville voisine, si nombreuses et

si bien conservées. Nous avons plusieurs exemples de ces visites, ne

seraient-ce que les récits laissés par les deux frères Platter, ces

jeunes gens originaires de Bâle, venus successivement, au XVIe siècle ,

étudier la médecine à Montpellier et qui, à plusieurs reprises, en

compagnie de camarades, se rendirent à Nîmes, dont chacun a laissé dans

son journal d’intéressantes descriptions. Rabelais était trop désireux

de s’instruire, trop curieux de tout ce qui touchait à l’antiquité, pour

avoir négligé ce voisinage et n’avoir pas, lui aussi, fait son

pèlerinage aux Arênes, à la Tour-Magne, à la Maison-Carrée et poussé

jusqu’au Pont-du-Gard. Et puis, le parcours de Montpellier à Nîmes, à

s’en rapporter au Journal de Thomas Platter, comportait certains

attraits gastronomiques qui n’étaient pas pour déplaire à Rabelais.

C’était d’abord près de Lunelvieil l’auberge de la Bégude Blanche qui

passait pour la meilleure du Languedoc, réputée pour ses perdrix et ses

chapons, et puis à Uchaud celle de la Couronne où il était de coutume de

s’arrêter pour déguster un excellent vin clairet.

Si

Rabelais ne vint pas tout exprès à Nîmes pour voir ses monuments

antiques, il passa certainement par Nîmes et s’y arrêta pour les

visiter, lorsqu’à la fin de l’année 1531 ou au commencement de 1532, il

se rendit à Lyon. Pour aller dans cette ville en quittant Montpellier,

il n’y avait pas d’autre route que celle qui, par Nîmes, rejoignait la

vallée du Rhône. C’est bien celle qu’il fait suivre à Pantagruel, allant

de Montpellier à Valence par Nîmes et Avignon.

Au

cours de ses voyages, Rabelais avait eu plusieurs occasions de voir des

monuments romaines. A les observer, il s’était retrempé dans cette

civilisation disparue qu’il sentait revivre à travers ses lectures et

ses études de l’ancienne linguistique gréco-romaine. A Saintes, où,

durant son temps de « moinage » à l’abbaye franciscaine de

Fontenay-le-Comte, il se rendait chez le Président Amaury Bouchard,

n’avait-il pas eu ample vision de vestiges romaines avec l’amphithéâtre,

l’Arc de triomphe de Germanicus, les acqueducs et le Capitole. A

Poitiers, quand il allait deviser

avec Jehan Bouchet, n’avait-il pas vu les Arênes ? Et à Bordeaux, alors

qu’il musardait dans cette ville dont la Facultée [sic] délaissée lui

laissait nombreux loisirs, n’avait-il pas rencontré sur ses pas cet

autre amphithéâtre bâti par l’empereur Gallien, que les vieux parchemins

dénommaient aussi « les Arênes » , auprès duquel se voyaient les ruines

imposantes du palais qu’avait habité l’empereur, un majestueux ensemble

parlant à l’imagination de quiconque, comme lui, vivait dans le culte

des humanités renaissantes ?

De

Montpellier, Rabelais vint donc visiter Nîmes, où il passa, allant de

Montpellier à Lyon. Il vit les Arênes et le Pont-du-Gard, admirant,

comme cela se devait, ces colossales épaves de la civilisation

gallo-romaine. Il en conserva un tel souvenir que ce furent les seules

constructions qu’il jugea dignes, nous allons le voir, d’être attribuées

à son gigantesque héros Pantagruel. Dans les premiers mois de 1532, il

arriva à Lyon, un centre commercial français de premier ordre, où se

donnait rendez-vous le monde du négoce européen aux jours des quatre

grandes foires qui s’y tenaient pour l’Epiphanie, le Dimanche de

Quasimodo, le 2 août et le 3 novembre. Célèbres foires, d’une durée de

deux semaines, dont profitait la littérature, car les

imprimeurs-libraires, si nombreux dans la ville, choisissaient des dates

où affluaient tant d’étrangers, pour publier les livres nouveaux. Les

premières manifestations de l’activité de Rabelais à son arrivée à Lyon

furent d’ordre exclusivement littéraire. Dès le mois de Juin 1532 il fit

paraître chez le Maître typographe Sébastien Gryphe, une édition des Lettres médicales du médecin Ferrarais Jean Manardi. A la foire d’Août il publia, chez le même, les Aphorismes

d’Hippocrate. Le premier novembre 1532 marqua une date importante dans

la vie de Rabelais : il fut admis, comme médecin, au Grand Hôte-Dieu de

Lyon et, coup sur coup, à l’occasion de la Toussaint, parurent deux

ouvrages de lui.

Sébastien

Gryphe publia son Testament de Cuspidius et la Vente de Culita, texte

et commentaire de deux documents juridiques latins, dont on parlait

alors beaucoup dans le monde des juristes et que l’on reconnut plus tard

comme apocryphes, frabriqués vers la fin du Xve siècle par l’italien

Pomponius Laetus. En même temps paraissait,, chez Claude Nourry, autre

libraire lyonnais : « les horribles et espovantables faictz et

prouesses du très renommé Pantagruel, roy des Dipsodes, fils du grand

géant Gargantua, composez nouvellement par maistre Alcofrybas Nasier .»

C’était de ce pseudonyme, anagramme de son nom, que François Rabelais

avait signé cet ouvrage facétieux, rempli de « folastries », dans lequel

il donnait libre cours à sa verve débordante. Dans ce livre, inspiré

par la lecture du livre anonyme « Les grandes et inestimables chroniques du grant et énorme géant Gargantua »

paru quelques mois avant et qui l’avant tant diverti, Rabelais, en main

endroit, laissait apparaître, sous une forme drolatique, les

manifestations de sa vaste érudition.

En

lui s’alliaient, en effet, en pleine harmonie, malgré leur contraste,

la gravité du savant sûr de son savoir, et la gaillardise du rieur

impénitent laissant transparaître presque toujours, dans ses

plaisanteries les plus folles, quelque chose de son érudition qui les

élève au-dessus des bouffonneries vulgaires. Il se montra tel dans toute

son œuvre littéraire, justifiant le jugement que devait porter sur lui

Sainte-Beuve qui le considérait comme le seul, avant Ronsard, qui ait

été capable de la lecture largement prise à la source grecque ou latine,

ce qui se retrouve au milieu de ces bruyantes facéties, « à l’ampleur,

au naturel et à la richesse aisée de la fortune »[4]

Sa

devise, empruntée à Aristote, fut dès ce moment et demeura celle qu’il

devrait inscrire en épigraphe à son œuvre, ce surprenant témoignage de

son immense savoir et de son intarissable verve : « Rire est le propre

de l’homme », devise qu’il sut illustrer de maîtresse façon et qui

convenait si bien à son tempérament foncièrement optimiste. Car jamais

la morosité ne s’insinua dans ses ouvrages, qu’il écrivit non en pas en

bouffon, se complaisant dans la farce grossière parce qu’incapable

d’autre chose, mais bien en savant non dédaigneux de vie joyeuse et le

manifestant pour son plaisir et celui de ses lecteurs en même temps que

pour leur profit, en écrivant des livres amusants, dans lesquels

transparaît, dans un immense éclat de rire, une doctrine complète qui

touche à tout : philosophie, métaphysique, philologie, pédagogie,

politique, morale et sociologie.

Le succès de Pantagruel

fut grand. Le héros du livre, un bon et gaillard géant dont les

prouesses sont à l’échelle de sa taille, fils de Gargantua et de

Badebec, étudie à Poitiers, comme nous l’avons déjà vu, entreprend de là

une tournée dans les universités de Bordeaux, de Toulouse et de

Montpellier. Dans cette ville, il est bien près de Nîmes, il y vient et y

laisse, ainsi que dans les environs, une marque et non des moindres de

son passage. Lisons le récit de la prouesse. Elle est de première

grandeur : « Puis vint à Montpellier, où il trouva fort bon vins de

Mirevaulx et joyeuse compagnie, et se cuida mettre à estudier la

médecine ; mais il considéra que l’esta était fascheux par trop et

mélancolique et que les médecins sentoyent les clysères comme vieulx

diables. Pourant voulait estudier en loix ; mais voyant que là

n’estoient que troys teigneux et un pelé de légiste en dict lieu, s’en

parti et en chemin fist le Pont du Gard et l’Amphythéâtre de Nismes en

moyns de troys jours qu’il ne devint amoureux… » (Pantagruel chapitre V).

Et

voilà ! Pantagruel, dégoûté par la médecine et du droit, fuit

Montpellier, passe par Nimes et donne la juste mesure de ce qu’il

pouvait réaliser en construisant, en moins de trois heures, les Arênes,

et le Pont-du-Gard. C’est là sa première entreprise et, vraiment, pour

un coup d’essai, c’est bien un coup de maître. Très certainement

Rabelais s’est inspiré ici de la légende de Mélusine, la fée bâtisseuse,

dont il avait entendu parler en Poitou, à Lusignan, les prouesses

mirifiques. L’imagination populaire lui prêtait la puissance de bâtir,

la nuit, avec une extraordinaire rapidité, les plus grands monuments.

Rabelais avait voulu que Pantagruel la surpassât. Moins de trois heures

pour édifier, à Nimes, les Arênes et, à quelques lieues de là, le

Pont-du-Gard, évidemment c’était mieux.

Galéjade,

avons-nous dit, mais galéjade qui porte en elle son enseignement, car

elle traduit la vive impression faite sur Rabelais par les deux

magnifiques et grandioses monuments quand il les avait vus quelques mois

avant de publier son livre. Ces deux lignes facétieuses du Pantagruel

contiennent la preuve que Rabelais a vu les Arênes de Nimes et le

Pont-du-Gard. Elles font en effet partie de cette énumération des lieux

où il conduit son héros et qui ne sont autres que ceux ( nous l’avons

précisé) qu’il avait parcourus, où il avait séjourné dans ses voyages,

qui de Poitiers, l’avaient conduit à Lyon par Bordeaux, Toulouse, et

Montpellier. On se clairement compte que ce n’est pas par ouï dire qu’il

parle des Arênes et du Pont-du-Gard. Ce qu’il exprime, c’est une

opinion procédant de la vision directe de ces monuments quand il les

qualifie « d’œuvre plus divine qu’humaine ». S’exprimer de la sorte,

c’est les avoir vus et admirés, avoir été frappé par le génie qui

présida à leur conception, avoir été saisi par leur belle ordonnance

architecturale, la majesté et l’impression de beauté qui s’en dégage. Et

il s’y connaissait en architecture Me François Rabelais, n’en

retiendrait-on pour témoignage que sa conception de l’abbaye de Thélème

inspirée du château de Bonivet, construit dans le nouveau style italien

de la Renaissance, et la mention dans son Pantagruel, du traité de Battista Alberti, le « De re aedificatoria », et de celui de Vitruve « De architectura » !

C’est avoir trouvé ces monuments dignes des plus grands éloges, les

avoir jugés œuvre parfaite, que d’en attribuer la construction à

Pantagruel ; car son héros, déjà dans ce premier livre, ne fait rien de

vulgaire. Toutes ses actions, pour si fantaisistes soient-elles,

procèdent d’une surprenante sagesse, et dans le Tiers lIvre, il

apparaîtra comme un personnage intelligent et bon, doué d’une étonnante

sérénité d’esprit, un de homme de « bon sens et discret jugement et

admirable doctrine », essentiellement raisonnable, ne s’étonnant de

rien, ignorant les vains tourments, ne se scandalisant jamais. Tout

autant d’heureuses dispositions d’esprit et de caractère qui révèlent sa

force d’âme, sa fermeté et sa bravoure et font de lui un exemplaire

supérieur d’humanité, comme le note très justement l’auteur de la plus

récente étude sur l’œuvre rabelaisienne[5].

Dans les multiples chapitres de ses quatre volumes, Rabelais mettra, à

l’actif de Pantagruel, d’innombrables entreprises : il sera juge avisé

et équitable, dialecticien adroit, philologue, pourfendeur de géants,

intrépide buveur, déchiffreur d’énigmes, navigateur, chasseur de monstre

marin, expert en toutes choses, habile à se tirer des plus

extraordinaires aventures, et que sais-je encore, mais il ne sera

bâtisseur qu’une seule fois pour débuter dans ce cycle étonnant de faits

héroïques et ce sera pour édifier en un tournemain les Arênes de Nimes

et le Pont-du-Gard. C’est donc qu’ayant admiré ces monuments, Rabelais a

considéré que c’était leur faire honneur que les attribuer à ce

surhomme que son imagination venait de créer, et ceux-là seulement parce

qu’à ces yeux et à son jugement ils représentaient entre tous une œuvre

parfaite, «plus divine que humaine »,

proclame-t-il. Jamais peut-être, bien que bref, plus complet tribut

d’admiration ne faut payé à ces surprenants vestiges de la civilisations

gallo-romaine qu’en ces quatre mots tombés de la plume de Rabelais.

Il

est dommage que Rabelais n’ait pu avoir, des Arênes, la vue d’ensemble

que nous en avons aujourd’hui, extérieurement et intérieurement, et qui

permet d’en saisir pleinement la majestueuse harmonie. Au XVIe siècle,

on le sait, elles étaient enserrées par des maison, pour la plupart

délabrées, dont certaines faisaient corps avec ses arcades et parcelles

construites à l’intérieur de son enceinte. Si, malgré ce, Rabelais les

jugea avec l’admiration que l’on sait, ce fut certainement qu’il put,

au cours d’un examen attentif, se pénétrer des moindres détails de la

technique architecturale qui avait présidé à leur construction, mettant à

profit ses connaissances acquises à la lecture de Vitruve et d’Alberti.

Par contre, il put admirer le Pont-du-Gard, tel ou presque tel que les

romains l’avaient construit, indemne de toute adjonction parasitaire

avec, cependant du côté Nord-Est, ses piliers entaillés à la hauteur du

premier étage pour livrer passage aux piétons et aux bêtes de somme. Tel

était bien, en effet, son état

au XVIe siècle, comme l’écrivit Poldo d’Albenas en 1560, dans son

Discours de l’antiquité à de Nismes : « Il sert à présent de Pont,

dit-il, principalement le premier étage, lequel a esté entrecoupé et les

pilastres tous eberchez d’un costé, tellement qu’un mulet peut y passer

tout chargé. Et ce a esté fait pour la commodité des gens du païs.»

Nul

doute que cette visite à Nime n’ai accru chez Rabelais son goût pour

l’antiquité. La connaissance des monuments romains du Sud-Ouest de la

France, celle des Arênes de Nimes, de la Maison-Carrée et du

Pont-du-Gard, ne firent qu’aviver son désir de voir Rome et ses vestiges

des anciens âges. Un voyage en Italie et la visite de Rome, c’était

« ce que je souhaitais le plus, dira-t-il un peu plus tard depuis que

j’aie eue quelque sens des belles lettres »[6]. Ce souhait, l’occasion de le réaliser allait se présenter.

En

1534 se trouvait à Lyon, se disposant à partir pour Rome, l’évêque de

Paris, Jean du Bellay, un fin diplomate en grand crédit auprès du roi.

Il se rendait à la Cour pontificale pour remplir une délicate mission.

Désireux de s’assurer, dans sa lutte contre Charles-Quint, les bons

offices de Henri VIII d’Angleterre, François Ier avait résolu

d’intervenir en faveur de ce monarque dans sa querelle avec le

Saint-Siège au sujet de l’annulation de son mariage avec Catherine

d’Aragon qu’il poursuivait dans le dessein d’épouser Anne de Boleyn.

Jean du Bellay fut donc prié par le roi d’aller plaider la cause de

Henri VIII auprès du pape, tâche difficile dans laquelle il devait

échouer. Pendant son arrêt à Lyon, il s’enquit d’un médecin pour

l’attacher à sa personne. On lui présenta Rabelais, il lui plût et

l’emmena avec lui. Le séjour à Rome dura un peu plus de deux mois, qui

furent mis à profit par Rabelais pour étudier les drogues et les plantes

médicinales usitées en Italie, mais aussi pour satisfaire ses goûts

archéologiques. A ce dernier point de vue, il avait devant lui un champ

d’études d’une richesse incomparable, malgré les dévastations qu’avaient

fait subir aux monuments antiques les initiatives de Bramante, le Ruinante,

comme on le surnomma, dans sa réalisation des conceptions urbanistes du

pape Jules II et les entreprises de Léon X. Il restait encore très

ample matière à explorer, et puis, que de vestiges enfouis qui,

journellement, revoyaient le jour sous la pioche des terrassiers. Dès

son arrivée, Jean du Bellay avait fait l’acquisition, dans le quartier

Saint-Laurent in Palisperna, dans le val qui séparait le Quirinal du

Viminal, d’une maison de campagne avec prairies et verger, une

« vigne », comme on disait alors. Dans ces terrains, Rabelais entreprit

des fouilles en compagnie de deux autres personnages de la suite de

l’évêque, Claude Chapuis, l’un des bibliothécaires de François Ier, et

Nicolas Leroy, un jurisconsulte tourangeau, fouilles qui furent

couronnées de succès et vinrent enrichir les collections de cet homme de

goût qu’était l’évêque de Paris. Encouragé par les résultats obtenus,

Rabelais conçut le projet de dresser une topographie de la Rome antique

en s’aidant des anciens textes et de la visite de ces monuments, mais il

dut renoncer bientôt à sa réalisation devant une entreprise similaire

déjà poussée assez avant par le milanais Marliani. Lorsque parut

l’ouvrage de cet archéologue, la Topographia antiquae Romae,

Rabelais en publia à Lyon, en 1534, chez Gryphe, une édition en tête de

laquelle il plaça une épître dédicatoire adressée à Jean du Bellay, dans

laquelle il rappelait ses travaux poursuivis à ses côtés, et parfois en

collaboration avec lui, durant leur séjour à Rome : «Personne,

écrivait-il, ne connaît mieux sa propre demeure, je pense, que je

connais Rome et toutes les ruelles de Rome. Et vous, quand vous aviez un

peu de temps libre dans cette célèbre et difficile ambassade, vous

l’usiez à visiter les monuments de la ville. Et il ne vous suffisait pas

de voir ceux qui sont exposés aux regards, vous vous occupiez d’en

faire sortir du sol, après avoir acheté à cet effet une vigne assez

belle. C’est pourquoi…, pour qu’il me restât quelque fruit de mes

études, j’abordai la topographie de Rome… » Et ce travail, qu’il avait

ainsi entrepris, n’avait pas été improvisé, tant s’en faut. En effet,

dans cette même épître dédicatoire, Rabelais rappelle qu’il s’y était

préparé de longue date : » Bien avant que nous fussions à Rome,

écrivait-il, je m’étais fait une idée en mon esprit et intelligence de

ces choses dont le désir m’avait attiré là. J’avais décidé de visiter

d’abord les hommes doctes qui auraient quelque réputation dans les lieux

où nous passerions, de conférer familièrement avec eux et de les

entendre touchant quelques problèmes délicats qui depuis longtemps me

tenaient dans l’inquiétude… Pour cela, j’avais apporté avec moi un

fatras de notes prises dans divers auteurs des deux langues. » Ces

choses, qu’il désirait étudier de près, c’étaient sans doute la flore

médicinale et les drogues en usage dans le pays ; mais, -il le dit

clairement- c’étaient aussi les antiquités romaines. Des unes et des

autres il s’était fait une idée. Et l’on peut dès lors tenir pour

certain que, des secondes, cette idée s’est précisée en son esprit au

cours de ses voyages dans le Midi de la France, et qu’aux notions qu’il

en avait ainsi acquises, les monuments romains de Nimes n’étaient pas

étrangers

Trois

mois après, au moment de la foire de Novembre 1534, Rabelais publia son

Gargantua : puis, en Juillet 1535, il repartit pour Rome, accompagnant à

nouveau Jean du Bellay qui venait d’être nommé cardinal et faisait sa

visite ad limina au nouveau pape Paul III, dont il avait facilité

l’élection en décidant les cardinaux français à voter pour lui. Pendant

ce second séjour à Rome, qui dura sept mois, Rabelais tout en s’occupant

activement à se faire pardonner par le Saint Père son apostasie, - ce à

quoi il réussit – ne manqua pas de poursuivre ses études des monuments

antiques. Aux Français de passage il se plaisait à les expliquer. C’est

ainsi qu’il va les faire visiter à Thevet, le cosmographe de François

Ier, et à Philibert Delorme, alors une jeune adolescent dont, néanmoins ,

les connaissances archéologiques et architecturales étaient surprenantes. Rentré à Lyon, il en partit presqu’aussitôt

pour Paris, où il assista, en Mars, au banquet d’Etienne Dolet, qui

accusé du meurtre du peintre Guillaume Compaing qui lui avait cherché

querelle, venait d’être gracié par le roi. Un mois après, il était à

Montpellier où, le 3 Avril, il payait les droits de diplôme de licencié,

et le 22 Mai était reçu docteur en médecine. Nouveau retour à Lyon pour

peu de temps, car à la fin de l’année 1537, le voilà de retour à

Montpellier, professant à la Faculté sur les Pronostics d’Hippocrate commentés d’après le texte grec.

Qu’il

soit venu à Nîmes, après ce troisième séjour à Montpellier, la chose

n’est pas impossible. Ce qui est certain, c’est que les 14, 15 et 16

juillet 1538, il se trouvait à Aiguesmortes à l’entrevue de François Ier

et de Charles-Quint. Le fait est noté dans une lettre du lieutenant de

la sénéchaussée de Provence, Antoine Arlier, adressée à Etienne Dolet.

Antoine Arlier était un Nimois féru d’humanisme, docteur de l’Université

de Padoue, savant, après un long séjour en Italie, tout ce qu’on

pouvait savoir des lettres, sciences, jurisprudence et arts de ce pays.

Revenu dans sa ville natale, il avait, en 1533, brossé lui-même les

décors et composé les emblèmes et devises des arcs de triomphe élevés

pour l’entrée à Nimes de François Ier. En 1535, il avait été nommé

premier consul de la ville, et le corps municipal l’avait député auprès

du roi pour u roffrir une reproduction en argent des Arênes. Peu après,

il était pourvu de l’office de lieutenant du Sénéchat de Provence au

siège d’Arles. Lorsqu’il fut décidé que François Ier et Charles-Quint se

rencontreraient à Aigues-Mortes, le connétable de Montmorency chargea

Antoine Arlier, en sa qualité d’administrateur du territoire sur lequel

l’entrevue devait avoir lieu, d’aménager la salle dans laquelle le Roi

de France recevrait l’Empereur. Sur le point de partir pour accomplir sa

tâche, Arlier reçut d’Etienne Dolet un recueil de vers qu’il venait de

faire paraître. Après l’entrevue des deux souverains, il s’empressa de

remercier Etienne Dolet de son envoi et, dans sa lettre annonçant le

retour de François Ier à Lyon, il cite Rabelais comme faisant partie des

personnages de la suite du roi.[7] Or

d’Aiguesmortes, le 16 juillet 1538, Rabelais se trouva à Nîmes. Sans

doute en profita-t-il pour revoir les monuments romains. S’il eut le

loisir de le faire, il lui fut alors donné de voir la Maison-Carrée et

les Arênes sous un aspect différent de celui qui déjà, en 1532, avait

provoqué son admiration, car, exécutant les ordres donnés par le roi

lors de sa venue à Nimes en 1533, on avait commencé la démolition des

maisons délabrées masquant ces deux monuments, notamment de celles

aménagées sous le portique supérieur des Arênes.

Puis

le temps passa, et bien des années après – sa mort était alors

prochaine – Rabelais témoigna encore de son penchant pour les vestiges

des anciennes civilisations qu’il avait tant admirés. Dans

son « Quart-Livre » en effet, paru en 1552, il conduit Pantagruel et ses

compagnons, au cours de leurs navigations à la recherche de l’oracle de

la Dive Bouteille, dans l’île imaginaire des Mécréons où il leur fait

admirer « plusieurs vieulx temples ruinés, plusieurs obélisces,

pyramides, monuments et sépulchres antiques avecques inscriptions et

épitaphes divers, les uns en lettres hiéroglyphiques, les aultres en

languaige ionicque, les aultres en langues arabicques, agarène,

sclavonicque et aultres »[8] ? C’est là un souvenir donné à son passé d’archéologue et d’épigraphiste.

Après

tout cela, c’est-il pas permis de penser que les antiquités romaines de

Nimes, et de sa région ont eu leur part d’influence sur la formation

intellectuelle de Rabelais, contribuant ainsi à parfaire les idées et

les goûts qui ont fait de lui, en France, un , des meilleurs pionniers

de la Renaissance, celui que Chateaubriand n’hésita pas à conidérer

comme le « créateur des lettres françaises ».[9]

[1]> - À cet égard voir la Vie de Rabelais de J. Plattard

[2] Pantagruel . Chapitre V

[3] J. Lattard. – Vie de Rabelais

[4] Causerie du lundi – tome XII

[5] Lote : La vie et l’œuvre de Rabelais

[6] Lettre dédicatoire à Jean-du-Bellay

[7] Voir

à ce sujet : Revue des Etudes rabelaisiennes (tome III, 1905), article

de M. Picot. Rabelais à l’entrevue d’Aiguesmortes (juillet 1538)

[8] Qyart-Livre chapitre XXV

[9] Chateaubriand – Mémoires d’Outre-Tombe (édition Biré) Tome II, page 192.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire